目次

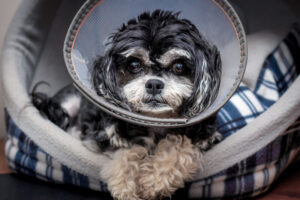

犬との暮らしの中で、「散歩中に他の犬に吠えてしまう」「見慣れない人におびえて逃げようとする」といった悩みを抱えている飼い主は少なくありません。

もしかすると、それは「社会化不足」が原因かもしれません。

今回は、犬の社会化不足の原因や対策、そして成犬になってからでも改善できるのかについて解説していきます。

犬の社会化とは

さまざまな刺激に慣れていく時期

犬の「社会化」とは、犬が人間社会で安心して暮らしていくために必要な経験を積み、さまざまな刺激に慣れていくプロセスを指します。

例えば、人や犬に会うこと、車やバイクの音、掃除機やドライヤーの音、病院やトリミングなど、また他の犬とのじゃれ合い方や甘噛みの仕方など、日常にあふれる刺激や経験を「怖くない」と学んでいくことが社会化です。

とくに重要なのが、生後3週~14週ごろまでの「社会化期」です。

社会化期に多くのポジティブな経験をすることで、犬は新しい環境や刺激に対して柔軟に対応できるようになります。初めての環境でも落ち着いて行動でき、人や犬にもフレンドリーに接することができます。

逆に、社会化期に経験が乏しいと、見慣れないものに対して強い不安や恐怖を感じやすくなってしまいます。

どんな子が社会化不足になりやすい?

保護犬(元野犬・元繁殖犬など)

元野犬や繁殖犬として過ごしていた犬たちは、子犬のときに人や犬と触れ合った経験が乏しく、家庭での生活にもなじみがないまま育っていることが多いです。

また、狭いケージの中や刺激の少ない場所で長期間過ごしていた場合、生活音や人の存在に慣れる機会が少なく、環境の変化に対して過剰に反応しやすくなります。

社会化期にケージで過ごしていた犬

社会化期にペットショップなどで長期間過ごしていた犬は、人や他の犬、さまざまな環境と接する機会が非常に少ないです。

社会化期に十分な刺激を受けられないと新しいものへの恐怖心が強くなり、成犬になってから問題行動(吠え・怯え・過剰な警戒など)があらわれやすくなります。

過保護な飼育環境

飼い主が「怖がるから」「危険だから避けよう」と過保護になりすぎることで犬が外の世界に触れる社会化の機会が失われることもあります。

結果として、他人や音、他の犬などに慣れる機会がなくなり、社会化が不十分なまま成長してしまうのです。

トラウマや過去の虐待経験

過去に虐待を受けた経験や、極度に怖い思いをした犬は、人間や環境に対して強い不信感や恐怖心を抱きやすくなります。このようなトラウマが原因で社会化がうまく進まず、攻撃的になったり、極端に怯えたりすることがあります。

社会化が不足するとどうなる?

社会化不足の犬は、さまざまな場面で問題行動を起こしやすくなります。

- 他の犬や人に極度に警戒・攻撃的になる

- 環境の変化や音などに過敏に反応する

- 病院やトリミングに強いストレスを感じる

- 散歩中にパニックを起こす

散歩中に他の犬や人に出会うと激しく吠えたり、後ずさりして逃げようとしたりすることがあります。また、インターホンの音や掃除機など、日常生活の音にも敏感に反応し、落ち着きがなくなることも少なくありません。他にも、病院やトリミングサロンで極度に興奮したり、車に乗ること自体を怖がったりといった行動が見られることもあります。

これらはすべて、犬が「その状況が安全であることを知らない」ことからくる不安や恐怖が原因です。

社会化不足は成犬でも改善できる?

「社会化期を過ぎてしまったから、もう手遅れなのでは?」と心配する方もいますが、決してそんなことはありません。成犬であっても、社会化は”やり直し”が可能です。

ただし、子犬よりも時間と根気が必要になることを理解しておきましょう。

成犬の場合は、「慣れ」「安心」を一つずつ積み重ねていくことが鍵となります。急激な環境変化や無理なトレーニングは逆効果になる場合もあるため、犬の反応をよく観察しながら、少しずつステップアップしていく姿勢が求められます。

社会化不足の犬への対策

苦手なものを「良いこと」と学習させる

まず大切なのは、犬にとって「怖い」と感じる対象を無理に近づけないことです。

例えば、人が怖い犬にはいきなり触れさせようとするのではなく、犬がリラックスできる距離で人を見せ、褒めながらおやつを与えます。そうすることで「人を見ると良いことがある」という印象を少しずつ与えていきます。徐々に距離を縮めて慣れる時間を少しずつ延ばしていき、これを毎日少しずつ繰り返しましょう。

このように、苦手なものに対する不安を軽減する方法を「脱感作」と呼びます。

ドッグランを通じて犬社会を学ぶ

社会化不足の犬には、散歩やドッグランなどを通じて他の犬と接する機会をつくることが効果的です。ただし、慣れないうちは他の犬や人が少ない時間帯を狙ってドッグランに行きましょう。

いきなりドッグランに放すのではなく、まずは他の犬を遠くから観察させるなど無理のない範囲で慣れさせていくことが重要です。犬同士のあいさつや距離感を自然と学ぶことができ、少しずつ警戒心や不安を和らげることができます。また、相性の良い犬と短時間ずつ交流することで、安心感を持ちながら社会的な関係性を築けるようになります。

専門家の力を借りる

プロのドッグトレーナーや行動学に詳しい獣医師のアドバイスを受けるのも良い方法です。専門家は犬の性格や反応を見極めた上で適切なステップを提案してくれるため、改善までの道のりをより安全に進めることができます。

一人で悩まず、周りの人に助けを求めることも改善への一歩です。

飼い主が意識すべきポイントと心構え

社会化不足の改善には、飼い主の姿勢がとても大切です。

「怖がりを克服させよう」というよりも、「少しずつ慣れてもらおう」という気持ちで向き合いましょう。

犬がすぐに変わらないからといって焦ったり叱ったりしてしまうと、かえって信頼関係が壊れてしまう可能性があります。また、他の犬や飼い主と比べるのではなく、あなたの愛犬のペースに合わせて進めていくことが、何よりの近道です。

犬が少しでも成長したと感じたときには、たくさん褒めてあげてください。そうした積み重ねが、やがて大きな変化となって現れます。

まとめ

社会化不足は、どんな犬にも起こりうる問題です。しかし、原因を正しく理解し、段階的に取り組んでいけば、犬は少しずつ「安心できる世界」を知っていくことができます。

今日からできることから、無理なく始めてみましょう。あなたの愛犬が毎日を安心して過ごせるよう、一緒に歩んでいくことが何より大切です。