外出するたびに愛犬がずっと吠えていたり、部屋を荒らしたり、粗相をしていたり…。

「もしかしてうちの子、分離不安?」と心配になる飼い主さんは少なくありません。分離不安は多くの飼い主さんが悩む問題で、とくに犬を初めて迎えたご家庭ではよく見られる傾向があります。

放っておくと愛犬の心身の健康だけでなく飼い主の生活にも大きな影響を及ぼすことも…。

この記事では、犬の分離不安の原因や症状、改善のためのトレーニング方法を解説します。

犬の分離不安について

強い不安による問題行動

分離不安(ぶんりふあん)とは、飼い主と離れることに強い不安を感じ、問題行動につながる状態のことです。

下記は分離不安の犬によくみられる行動です。3つ以上当てはまる場合は、分離不安である可能性が高いと考えられます。

- 飼い主が出かけるそぶりだけで不安になる

- 留守中に吠え続ける、遠吠えをする

- 家具やドアをひっかく、かじるなどの破壊行動

- 粗相をする(普段はできているのに)

- よだれが多くなる、嘔吐するなど体調に変化が出る

- 飼い主の帰宅時に過度に興奮する

分離不安の行動が「毎回じゃない」場合は?

「うちの子、時々は吠えるけど、毎回じゃないから分離不安ではない…はず?」そう思っている飼い主さんも多いかもしれません。

しかし、実は分離不安の初期段階では、行動が毎回ではないケースもよくあります。

例えば、

- 留守番の時間が長かった日だけ粗相する

- 外の工事音や雷に反応して、いつもより不安になる

- 体調や気分によって吠える日・吠えない日がある

放っておくと頻度が増えたり、問題行動がエスカレートすることもあるため、早めの気づきと対策がとても大切です。

分離不安になる原因となりやすい犬種

分離不安になる原因

社会化の不足 |

| 社会化期(生後3週〜12週)にさまざまな環境や刺激、経験が乏しいと不安に弱くなります。 またこの子犬期にひとりで過ごすことが多かった場合も、成犬になったあとに分離不安になりやすいです。 |

環境の変化 |

| 引っ越しや家族構成の変化など、生活環境や生活リズムの変化は犬にとって大きなストレスになり、分離不安のきっかけになります。 |

飼い主への依存 |

| 飼い主への依存が高く、常に飼い主にべったりの生活の場合、離れること・ひとりでいることへの耐性がなくなりがちです。 |

外出・帰宅時に過剰に構う |

| 出かける時・帰宅時に過度に声をかけると、不安や期待が強まる要因になることも。 |

フィンランドのヘルシンキ大学にて約3,200頭の犬を対象に行動に関するアンケートを実施したところ、子犬期の社会化不足や運動不足が不安症状(分離不安や音への恐怖など)と有意に関連することが示されました。

参考:Early Life Experiences and Exercise Associate with Canine Anxieties

分離不安になりやすい犬種

分離不安はどの犬にも起こり得ますが、とくに下記の犬種は分離不安になりやすい傾向があります。

- トイ・プードル:飼い主との密接な関係を好み、依存傾向が強い

- チワワ:警戒心が強く、不安を感じやすい

- ポメラニアン:甘えん坊で、ひとりの時間が苦手な子が多い

- 保護犬:過去の経験から、不安が強くなることがある

分離不安と脳内物質との関係

近年では、犬の分離不安と、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやオキシトシンには深い関係があることが獣医行動学や神経科学の研究で明らかになっています。

幸せホルモン「セロトニン」

セロトニンとは「安心ホルモン」「幸福ホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質で、感情の安定やストレスの緩和、衝動抑制などに関わっています。

分離不安の犬には、セロトニンの分泌が低下していることが示唆されています。

実際、分離不安の治療にはセロトニン濃度を高める薬が使われていることからも、その重要性がわかります。

愛情ホルモン「オキシトシン」

オキシトシンとは人との触れ合いや信頼関係によって分泌されるホルモンです。「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれ、犬の不安やストレスを軽減し、安心感を与える効果があります。

「目を合わせる・撫でる・話しかけるなどによって、互いのオキシトシンが上昇する」というオキシトシン・ループがあることが報告されています。

参考:Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds

分離不安を和らげる対策・トレーニング方法

犬の分離不安は留守番中の問題行動や強いストレスの原因になります。愛犬が安心して過ごせるようにするためには、日常生活での接し方や環境づくりが重要です。

ここでは、分離不安を和らげるための5つの対策をご紹介します。

①「ひとりの時間」に慣れさせる

分離不安を根本から改善するには、「少しの時間なら大丈夫」と犬に感じさせることが大切です。

まずは家の中でトレーニングしてみましょう。ここでの目標は、飼い主と離れても不安がらずに落ち着いて待てることです。

- 飼い主だけ別の部屋に移動する(1分程度)

- 静かに戻る(声をかけすぎない)

- 徐々に時間と距離を延ばしていく

家の中でのトレーニングに慣れてきたら外出して試してみましょう。はじめは数分だけ家を空け、徐々に外出時間を延ばしていくというステップを踏んでいきます。この段階的な慣らしを「脱感作(だっかんさ)」と呼びます。

焦らず、犬の反応を見ながら無理のないペースで進めることが成功の鍵であり、少しずつ成功体験を積ませてあげましょう。

②外出・帰宅時の過剰なリアクションを避ける

犬は飼い主の行動パターンをよく観察しており、鍵を取る音やコートを着る動作だけで「もうすぐ出かける」と察知し、不安を感じるようになります。

犬に「飼い主の外出は特別なことではない」と認識させるために、外出時はそっと出かけ、帰宅時は犬の興奮が落ち着いてから声をかけるようにしましょう。

また、「外出のサイン」が不安の引き金にならないように、あえて外出しないときにも鍵を持ったり靴を履いたりして、外出の動作を日常的な動作として慣れさせることも効果的です。

③適度な運動と刺激を与える

分離不安になる犬はエネルギーが余っていたり、退屈していたりすることが多くみられます。

そのため、飼い主が外出する前にしっかりと散歩や運動をして、心身ともに満たされる時間を作っておくのも有効です。研究によると、日常的に十分な運動をしている犬は分離不安を発症するリスクが低い傾向にあり、運動が犬の情緒安定に寄与していることが示唆されています。

また、知育トイやコングなどのおやつ入りおもちゃを活用すれば、留守番中も遊びながら時間を過ごせるため、退屈による不安やストレスの軽減に役立ちます。

このように、一人で夢中になれるおもちゃを複数用意しておくと犬が外出中の飼い主を意識しすぎず、気を紛らわすことができます。

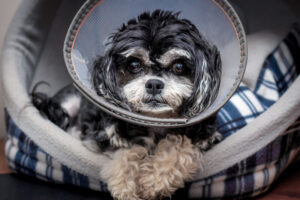

④安心できる環境を整える

犬が留守番中に感じる不安を和らげるには、安心して過ごせる環境を整えることが第一歩です。

例えばハウスやケージを用意し、そこにお気に入りの毛布やおもちゃを置くことで、落ち着ける「自分の居場所」を作ってあげましょう。また、飼い主の匂いがついた服やタオルをそばに置くと、飼い主の存在を感じて安心しやすくなります。

⑤飼い主とのスキンシップ

前述でも解説した通り、犬の不安を和らげるには、特別な道具よりも「飼い主との安心できる時間」が何よりの特効薬です。

優しく撫でたり、穏やかに話しかけたりすることで、オキシトシンやセロトニンといった安心ホルモンが分泌され、犬の心を落ち着かせてくれます。

ただし、スキンシップの「質」と「タイミング」が大切となります。

外出前や帰宅直後に過剰に構いすぎると分離不安を強めてしまうため、理想的なのは普段の落ち着いた時間にたっぷりとスキンシップをとることです。愛犬がリラックスしているタイミングで優しく声をかけたり、撫でてあげたりすると効果的です。

獣医師やトレーナーの力を借りるべき状況は?

自力で改善できないほどの重度の場合

犬の分離不安が自力での改善が難しいほどの重度の場合は、獣医師やドッグトレーナーなどの専門家のサポートを受けることが最善の選択肢です。

下記のような状態が続く場合は、専門家への相談を検討しましょう。

- 留守番中の問題行動がエスカレートしている

- 長時間にわたる吠え声や破壊行動

- 近隣トラブルに発展

- 食欲不振・嘔吐などの体調不良が続いている

- 飼い主側も心身的・精神的に疲弊している

不安軽減サプリも有効的

動物病院では行動療法の他に、不安軽減サプリメントを取り入れるケースもあります。

| 成分と作用 | 効果が期待できるケース |

|---|---|

L-テアニン ・脳内のα波を増加させ、リラックス作用を促進 ・ドーパミンやセロトニンの分泌を助ける | ・軽度の分離不安 ・環境変化への緊張 ・旅行や来客時の不安 |

L-トリプトファン ・セロトニンの前駆物質 ・気分の安定、安心感、睡眠の質向上 | ・慢性的なストレス ・攻撃性の軽減目的 ・夜鳴き ・落ち着きのなさ |

ジルケーン (α-カソゼピン) ・ミルク由来のペプチド ・自然な鎮静効果 | ・動物病院でのストレス ・引っ越しや花火など ・多頭飼いでの緊張緩和 |

これらの成分は比較的安全性が高いとされていますが、個体差により効果や副作用の出方が異なり、また他の薬やサプリメントとの相互作用のリスクなどの可能性もあります。

使用前は必ず獣医師と相談しましょう。

まとめ

分離不安は犬の性格や経験、環境によって起こりうる「心の反応」です。

分離不安の改善は自分だけで解決しようとしてもうまくいかないことがあります。

無理を続けると犬も飼い主さんもストレスでつらくなってしまうので、早めに獣医師やトレーナーなどの専門家に相談し、一緒に改善の方法を考えてもらいましょう。