目次

愛犬が他の人や犬を噛んでしまう。それは飼い主にとって非常にショックな出来事です。しかし、犬にとって「噛むこと」は単なる問題行動ではなく、自分の意志や感情を伝える手段でもあります。

ただし、適切な対処をせずに放置してしまうと、人や犬に怪我を負わせたり、病気を感染させてしまう危険性もあります。さらに重大な事故につながったときには、最悪の事態として殺処分の対象となってしまうことも…。

だからこそ、「なぜ噛むのか」を正しく理解し、原因に応じた対応をとることが飼い主に求められる責任となります。

この記事では、犬が人や犬を噛むことで起こるリスクや、原因と対策を飼い主、他の人、他の犬に分けて解説します。

犬の咬傷事故が増えている背景と飼い主の責任

環境省が発表したデータによると、近年では犬による咬傷(こうしょう)事故が全国的に増加傾向にあります。保健所への届け出件数や、ニュースで報じられる噛みつき事故も少なくなく、社会的な問題として注目されています。

2020年は前年に比べて咬傷犬数や被害者数が急増していますが、これは新型コロナウイルスの流行により癒しを求めて犬を飼い始めた人が急増したことが大きく影響していると考えられます。

しかし、飼い主自身が犬のストレスサインやボディランゲージを読み取る経験や知識に乏しいまま生活を共にしたことで十分なしつけや社会化がされないまま成長した犬も多くみられます。それにより、犬の不安や緊張が噛むという行動で表面化するケースも少なくありません。

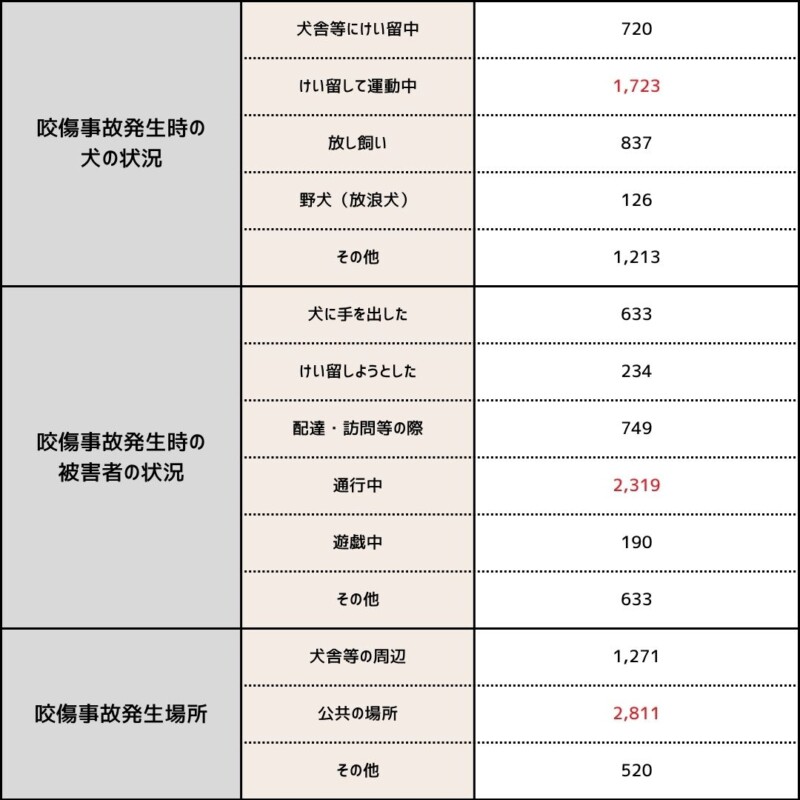

画像:動物による事故(1)犬による咬傷事故状況|環境省のデータを元に作成

上記の表は、2020年の犬の咬傷事故における犬と被害者の状況、発生場所の件数です。「リードをつけて散歩しているときに事故が起きた」件数が非常に多いことが分かります。

状況としては、リードの長さが不適切だったり、犬同士がすれ違う際に十分な距離が取れなかったり、通行人が不用意に犬に触れようとしたことでトラブルが発生したということが考えられます。また、犬同士のトラブルを止めようとして人が巻き込まれるケースも報告されています。

犬が人や犬を噛むことで起こるリスクは?

①けがや感染症による健康被害

噛まれた人や犬は傷口が深くなると出血や神経損傷だけでなく、パスツレラ症やカプノサイトファーガ感染症などの細菌感染を引き起こすリスクがあります。とくに高齢者や子どもでは重症化する恐れがあります。

②賠償責任や法的トラブル

犬が他人や他犬を噛んだ場合、飼い主は治療費や慰謝料などの損害賠償を求められる可能性があります。被害者との示談が成立しないと、民事訴訟に発展するケースもあります。

③保健所からの指導・管理措置

咬傷事故が保健所に届出された場合、飼い主に対して口輪やリードの義務化、飼育環境の改善命令などが出されることがあります。重大な事故や繰り返しの場合には、犬の隔離や殺処分が検討されることもあります。

④近隣や地域との信頼関係の悪化

噛みつき行動が周囲に知られることで「危険な犬」と見なされ、近隣から避けられたり、トラブルが増えたりすることもあります。マンションや地域の規約によっては、飼育制限や退去の原因となることもあるため注意が必要です。

犬が噛む原因と対策:【飼い主を噛む】

犬による咬傷事故は年々増加しており、被害に遭った人や犬が健康上の深刻な問題を抱えるケースも少なくありません。こうしたリスクを防ぐためには「なぜ噛むのか」という原因を見極めたうえで、適切な対策を講じることが飼い主に求められています。

原因①恐怖やストレスによる防衛行動

飼い主に対して噛みつくという行動の裏には、恐怖や不安、ストレスが隠れていることがあります。

例えば、ブラッシングや爪切り、洋服を着せる行為に対して嫌悪感や恐怖心を持っている犬は、「やめてほしい」という意思表示として噛みついてしまうことがあります。

とくに過去に痛い思いや嫌な経験をした犬は、飼い主がその仕草をしようとしただけでも敏感に反応する傾向があります。

■対策

犬が恐怖や不安、ストレスから飼い主を噛んでしまう場合は、まず「何に対して怖がっているのか」を観察し、その刺激を避ける・弱める工夫が必要です。

噛んだからといって大声で怒鳴ったり叩いたりすると恐怖心が強まり、さらに攻撃性が悪化する恐れがあるためやめましょう。

例えばブラッシングや爪切りを嫌がる犬なら、無理に行うのではなく、おやつを与えながら道具を見せる、触られる感覚に少しずつ慣らす「脱感作」や「拮抗条件付け」が効果的です。急に手を出さず、犬が自ら寄ってくるのを待ちましょう。

また、普段から静かに接し、安心できる生活リズムを整えることで、犬が「飼い主は自分を脅かさない存在」だと再認識できるようになります。

原因②優位性の主張

家庭内で犬が主導権を握っている状態、いわゆる「支配関係の逆転」が起きていると、犬は自分の都合に合わない行動を飼い主が取ったときに噛んで制止しようとします。

このようなケースでは、犬自身がリーダーであると誤解している可能性があります。

■対策

日常生活の中でルールを明確にし、人がリーダーであることを再確認させる必要があります。

例えば、散歩やごはんのタイミング、ドアの出入りなどは必ず飼い主が主導し、犬が自らコントロールできる状況を減らします。また、「要求吠え」や「気に入らないと唸る」などの行動にも一貫した無視や指示を使い、反応しない姿勢を貫くことが重要です。

ただし、力や威圧で従わせるのではなく、落ち着いた態度と一貫性のある対応で信頼を取り戻すことが本質的な解決につながります。

原因③痛みや病気の防御反応

これまで飼い主に触られることになんの抵抗もなかったのに突然噛んだ場合は、身体の不調や痛みを抱えている可能性があります。

触られた場所が痛い、体調が悪いなどの身体的不快感があると、信頼している飼い主であっても防衛本能が働き、つい噛んでしまうことがあります。

■対策

この場合、治療によって痛みが軽減されれば、噛み行動も自然と落ち着いてくるケースが多いです。

まずは獣医師に状況を相談し、身体検査を受けましょう。

犬が噛む原因と対策:【他の人を噛む】

原因①社会化不足による警戒・恐怖

飼い主以外の人(他人)を噛む原因として最も多いのが、社会化不足です。

生後3週齢~12週齢の子犬の時期を社会化期といい、この時期に人との接触を十分に経験していない場合は「知らない人=怖い存在」と認識してしまいがちです。その結果、防衛反応として噛みつく行動が出てしまいます。

とくに、体の大きな男性や、動きが不規則な子どもに対して警戒心を強める傾向があります。

研究でも、見知らぬ人への攻撃性や回避行動を示す犬は、幼少期の経験が不足していたことと強く関係していることが明らかになっています。

■対策

社会化不足が原因で他人に対して攻撃的になる犬には、段階的な人慣れトレーニングが効果的です。

まずは距離をとって他人を遠くから見せ、「何もされない」と認識させるところから始めます。その後、落ち着いている時におやつを与えながら人の存在にポジティブな印象を持たせます。慣れてきたら、挨拶の練習や手からおやつを受け取るトレーニングへ進みます。

犬のペースに合わせ、決して無理に触らせたり近づけたりしないことが大切です。また、他人には事前に「驚かせないように」と声をかけ、犬の安心感を優先させましょう。成功体験を積み重ねていくことで、恐怖や警戒心は少しずつ和らいでいきます。

原因②驚きや接触に対する反射的反応

急に頭を撫でられたり、大声で近づかれたりといった刺激に驚いて反射的に噛んでしまうこともあります。

犬は身体の一部、とくに顔や尻尾などを不意に触られることに対して強い不快感を示す場合があります。

■対策

犬が突然の接触や予期しない動きに驚いて噛む場合、人との接触に慣らす訓練を行いましょう。

まず手の動きや触られる感覚に慣れる練習から始めます。「人の手が近づいてくる→おやつをもらえる」といったポジティブな関連付け(拮抗条件付け)が有効的です。

また、散歩中や人の出入りが多い場所では、犬にとってストレスの少ない距離を保ちつつ落ち着いていられるよう、おすわりやアイコンタクトなどの基本トレーニングを併用すると安心感が増します。

原因③飼い主への過剰な依存(所有欲)

他人が飼い主に近づいたときに、その人を威嚇したり噛みつこうとする行動も見られます。

これは「飼い主を取られたくない」という独占欲や所有欲が関係している場合が多く、主に小型犬や甘えん坊の性格の犬に見られる傾向です。

■対策

この場合の対策は、犬に自立心を育てると同時に、飼い主と他人の関係性をポジティブに見せ、「他人は脅威でない」と教える一貫した対応が重要になります。

まずは、飼い主が犬に過剰に構いすぎないようにし、犬が一人で落ち着いて過ごす時間を日常的に設けます。また、他人が飼い主と挨拶する様子を犬に見せ、その後に犬にもおやつを与えることで「他人=いいことがある」と学ばせます。

さらに、飼い主が他人と話す間、犬に「マテ」や「フセ」などのコマンドを使って落ち着かせる練習も効果的です。

犬が噛む原因と対策:【他の犬を噛む】

原因①縄張り意識やテリトリー防衛

散歩中やドッグランでの噛みつきは、縄張り意識やテリトリーの主張から起こることがあります。「ここは自分のテリトリーだ」と感じている場所に他の犬が近づいてくると、威嚇から攻撃に発展することがあります。

■対策

縄張り意識が強い犬には、「自分のテリトリーを守る必要がない」ことを学ばせる環境づくりが重要です。

散歩ルートやドッグランで他の犬が接近する場面では、無理に近づけず、一定の距離を保ちつつ落ち着かせる練習から始めましょう。犬が他犬を視界に入れても落ち着いていられる距離を見つけ、その範囲でおやつを与える、褒めるなどしてポジティブな印象を重ねていきます。

原因②相性やコミュニケーションのすれ違い

犬同士にも「相性」があります。相手のボディランゲージをうまく読めなかったり、自分の気持ちをうまく伝えられなかった場合に、誤解からケンカに発展するケースがあります。

また、興奮しやすい性格や、遊びと攻撃の境界線があいまいな犬同士では、じゃれ合いが本気の噛みつきに変わることもあります。

■対策

落ち着いている性格の犬や、安心してコミュニケーションが取れる犬と短時間なおかつ静かな場所で挨拶の練習から始めてみましょう。

犬が相手の動きに落ち着いて反応できるよう、飼い主が間に入ってコントロールします。犬同士のやりとりを細かく観察し、「緊張」「逃げたい」「興奮しすぎている」などのサインを察知したら距離を取りましょう。

遊びがヒートアップしすぎる前に一度中断する習慣をつけることで、噛みつきに発展するリスクを防げます。

まとめ

犬の噛みつき行動は単なる「悪い癖」ではなく、感情や経験、性格などの積み重ねによって引き起こされるものです。噛む相手が「飼い主」「他の人」「他の犬」であれ、それぞれに異なる理由が存在し、異なる対策が求められます。

一人で解決が難しいようであれば、すぐに獣医師やドッグトレーナーなど専門家に相談しましょう。